-

共通仮設工事

共通仮設は、工事が終われば無くなるものでありますが、工事を円滑に進め、お住まいの方と施工会社がコミュニケーションを図るために、とても重要です。

工事に先立ち現場事務所、作業員詰所、資材置場、仮設倉庫、仮設トイレ、洗い場などを設置するほか、工事で使用する電力や水、排水処理、各所の養生、発生材の処分、諸官庁へ届出も共通仮設工事に該当します。そのほか、現場事務所の備品、エントランスに設置する工事用掲示板、各戸に配布するお知らせなども共通仮設工事の費用に含まれます。

マンションの大規模修繕工事は人が住まいながらの工事であるため、居住者の日常生活に対する配慮が大切です。交通誘導員の配置や各所養生、仮囲いなどに対する費用は丁寧で高品質な工事には不可欠です。共用電源ではなく、引き込み柱を立て外部から直接引き込む場合の仮設配線・仮設盤の保安対策や沈殿槽付き排水設備の使用、日常の整理整頓、清掃、段差や危険箇所に対しての安全標識の設置、工事用掲示板を利用して洗濯物情報や工事情報の提供など、細かい気配りが現場代理人には求められます。

現場事務所を設置するスペースがない場合は外部のマンションを賃貸しますが、集会室などを借用できれば共通仮設工事の費用を削減することが可能です。また、足場設置や機械式駐車場の塗装などで車を外部に移動するケースも、敷地内で駐車スペースを確保できれば同様に工事費削減につながります。 -

足場組立工事

補修材や塗料などの飛散防止や、安全な作業を行うためには、適切な仮設足場が必要です。

また、建物外部の補修や仕上げの精度を向上させ、品質を確保するためにも仮設足場は重要です。一般的な中高層マンションでは鋼製の「枠組み足場」が主流ですが、低層の建物では「クサビ式緊結足場」が用いられこともあります。クサビ式緊結足場は枠組み足場より、建物形状、立地条件、工期にもよりますが、1割程度費用を削減できる可能性もあります。最近ではクサビ式緊結足場を改良した「次世代足場」も工事現場で見られるようになりました。次世代足場は従来のクサビ式緊結足場を改良したものであり、安全性、作業性などが格段に向上しており、今後主流になることが予想されます。そのほか、超高層マンションでは、「ゴンドラ(単体式、連結式)」や「移動昇降式足場(ワークプラットホーム)」などが採用されるケースが大半です。また、エントランス周りなどの比較的低層な部分は枠組み足場を設置せずに、ローリングタワー足場や高所作業車にて作業するケースもあります。足場の周囲には塗料などの飛散防止や作業員の安全確保のため、メッシュシートによる養生が行われます。最近では、視認性にすぐれ、圧迫感の少ない黒色のメッシュシートが採用される事例が増えています。

仮設資材の搬入・搬出に移動式クレーンを使用する場合もありますが、設置位置や移動経路下の舗装、路盤、地下埋設物、マンホールなどを損傷させないように、十分注意しなければなりません。

また、建物の外周面から約1mの範囲については、植栽の剪定、移設が必要となります。

工事前に専用庭の所有者と現地を確認して、承認を得る必要があります。 -

下地補修工事

①下地補修工事

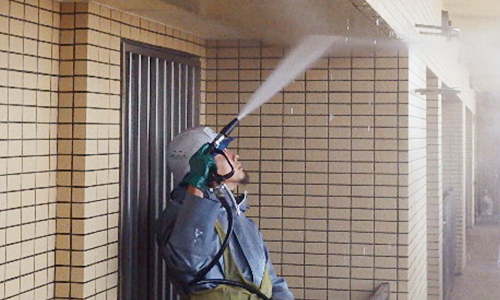

洗浄、剥離工事は、躯体補修や再仕上げに先立ち、外壁・天井の表面に付着した汚れや、脆弱化した仕上げ材の除去、躯体の劣化部分を顕在化させるために行います。高圧水洗浄工法が一般的ですが、剥離材や超音波剥離機械を用いた剥離やタイル面の薬品薬品洗浄(弱酸性)においては、環境への配慮も必要です。

②躯体補修工事

躯体補修工事を適切にすることで、建物の安全性・耐久性を維持することができます。仮設足場の設置と並行して建物全体を調査し、躯体や下地の劣化部分をマーカーやテープを用いてマーキングを行い、仕様書に則って適切に補修工事を実施します。コンクリート内部の鉄筋が発錆してひび割れや浮き、欠落している箇所は、周辺コンクリートを十分に除去し、鉄筋の錆落しと防錆処理、ならびにコンクリートの中性化抑止措置をしたうえで、ポリマーセメントモルタルなどの補修材で埋め戻して修復します。また、ひび割れの幅が0.2~0.3mmm未満の微細なものは、ペースト状のポリマーセメントモルタルなどを擦り込む「フィラー処理」、幅0.2㎜~0.3㎜以上の場合はひび割れ内部に低粘度のエポキシ樹脂を注入する「エポキシ樹脂低圧注入工法」やひび割れをU型にカットし、カットした溝底にシーリング材を充填したうえでポリマーセメントモルタルなどを塗りこむ「Uカットシーリング工法」が用いられます。モルタルの浮きがある場合は、エポキシ樹脂の注入とステンレスピン挿入をする「エポキシ樹脂アンカーピニング工法」が用いられます。

-

シーリング工事

外壁などに設けられたコンクリートの打継目地や伸縮目地、アルミサッシなどの建具や金属製の金物とコンクリートの取り合い部分には、シーリング材による止水処理が施されています。シーリング材は陶磁器タイル面など露出して使用する場合と、表層を塗材で保護する場合で材料は異なります。

一般にシーリング材の耐用年数は10年程度とされますが、外壁などの外部環境の影響を受けやすい雨掛り部分と、バルコニーや廊下内側などの非雨掛り部分では、同種のシーリング材であっても劣化の進行具合が大きく異なるため、保証期間は5年間であることが一般的です。

足場がないと作業ができない部位に関しては大規模修繕工事のタイミングで、シーリング材の打替えを行うことが望ましいです。足場を必要としない箇所については、劣化が軽微な場合は、予算削減のため施工しない場合もありますが、鋼製建具など鉄部塗装を実施する箇所については錆止め等の絡みもあるため、先送りできる箇所は少ないといえます。

旧材の撤去から新しいシーリング材の充填までの作業は原則として1日で行います。旧材の撤去を確実に行い、接着力を確保するためにプライマー処理を確実に行うことが、シーリング工事の重要なポイントとなります。 -

洗浄工事

塗装工事や防水工事の前には高圧水によって外壁面・床面の洗浄を行います。新築または前回の大規模修繕から10数年の汚れを洗い落とします。どうせ上塗りするからと言って適当にやってしまうと塗装や防水材の付着力の低下をまねき、塗装や防水の耐久性が落ちる原因になり得るため、重要な工程の一つです。

-

塗装工事

①外壁

塗装工事の目的はコンクリートの保護と美観の維持にあります。大規模修繕工事においては、新築時および過去の塗り替えに使われた材料を把握し、材料の選定をしなければなりません。また、既存の仕上塗材の付着強度がない場合は塗り重ねではなく、既存塗膜の除去を検討しなければなりません。しかしながら、実際の建物には健全な付着状態にある箇所と、脆弱な箇所があるため、既存塗膜の処理方法は慎重に判断する必要があります。

外壁などの仕上塗材は、主剤のうえにトップコートを塗り重ねる「複層塗材」が、仕上げパターンや光沢の自由度から採用されるケースが多くなっています。トップコートは樹脂成分により、耐候性の順(金額の順も同様)に「アクリル系」「ウレタン系」「アクリルシリコン系」「フッ素系」などの種類に分類されます。また、それぞれシンナーで希釈する溶剤系と水で希釈する水溶系に分類されますが、マンションの大規模修繕工事では、臭気の問題から一般的に水溶性や弱溶剤が採用されるケースが多いです。

色彩計画は新築時の色彩を踏襲する場合は、前後色を含め3パターンくらいから、居住者へアンケートを行い、決定するケースが多いです。外観の色彩を大幅に変更する場合は、景観条例に注意するとともに、トラブルにならないよう、たとえ色彩について理事会に一任されていても、総会決議とすることが望ましいです。

②鉄部

鉄部などの塗り替えは、一般的に5~6年程度の周期で実施するのが望ましいとされています。しかしながら、雨掛りか否かなど、対象部位の環境条件によって、実際に塗り替えを必要とする時期は異なります。塗装表面の樹脂が劣化し、塗料中の顔料がチョークの粉のようになる「チョーキング現象」が現れると、塗り替えのタイミングです。錆が進行すると塗装できなくなる場合もあり、注意が必要です。

鉄部の塗り替えは「ケレン」「下塗り」「中塗り」「上塗り」の4工程が基本となります。

玄関扉の枠の塗装は在宅が必要なため、下塗りと中塗り兼用の錆止め効果がある塗料を使用して3工程にする場合もあります。塗料は有機溶剤(シンナー)で希釈するため、臭気が発生します。化学物質に対してアレルギーがある方には、SDS(安全データシート)にて説明を行い、お部屋近くの塗装時には事前連絡をするよう配慮が必要です。

施工方法としては、一般に細かい部分は刷毛塗り、広い面はローラー塗りとなっています。エレベーターの扉など美装性が要求される場合は、スプレーガンによる吹付け工法が採用されます。

鉄部塗装では、特にケレン作業(錆落とし)が重要です。塗装面の傷、錆、汚れなどの付着物を皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー、ディクサンダーなどを使用して丁寧に除することで、塗料の密着感や仕上がり感を良くなります。旧塗膜の状態で、第1種から第4種ケレンまで定められていますが、通常の塗り替えでは第3種か第4種ケレンが一般的です。

-

防水工事

①屋上・屋根

大規模修繕工事と同時に屋上防水工事を実施する場合には、仮設足場を安全対策として利用することができますが、単独で屋上防水工事を実施する場合には、スタンション(仮設手摺)などの安全対策を別途講じなければなりません。

屋上防水は、「アスファルト防水」「シート防水」「塗膜防水」に大別されます。既存の防水の工法、状態、費用などを考慮して改修方法を選択します。全面的に防水層を撤去する場合と劣化部を補修し、立ち上がり部など部分的に撤去したうえで、新規防水層を被せる工法があります。1~2回目の屋上防水の改修では、防水層を全面撤去することは少ないです。防水層を撤去する場合は天候に留意して仮防水を確実に実施することが大切です。また、ドレン周りやパラペットとの取り合い部など、漏水が発生しやすい箇所の施工は特に慎重に行う必要があります。そのほか、過去に漏水が発生している場合、調査を行い原因を究明したうえで工事を行うことが重要です。

通常、屋上防水の保証期間は10年間ですが、近年では15年保証のグレードの高い仕様を採用されるケースも少しずつですが増えています。部分的な補修、改修は保証の対象となりませんし、保証期間10年間の中間の5年目に防水層のトップコート塗りを条件としているケースもありますので、保証書の内容は確認が必要です。

勾配屋根は、アスファルトシングル、スレート瓦、コロニアル屋根、金属屋根など多様です。アスファルトシングルは保護塗装や貼り重ね改修を行います。その他の屋根は耐用年数が長いため、部材の交換や部分補修の場合が多いです、屋根材にアスベストを含有している材料の場合、養生と発生材の処分費用が別途必要となります。②バルコニー・廊下・階段

階下に居室がないバルコニーと居室があるルーフバルコニーでは改修方法が異なります。

バルコニーは排水溝、立ち上がり、ドレン周りなど細かい部分にも継ぎ目がなく施工ができる「ウレタン塗膜防水」が施工されることが一般的です。以前はバルコニー全面をウレタン塗膜防水(滑り止めのチップ入り)にて施工するケースが主流でしたが、最近は排水溝と幅木をウレタン塗膜防水、平場を防滑性のある塩ビシート張りという複合工法が一般化しています。塩ビシートのエンボス(凸凹)は防滑機能がある反面、汚れがつきやすいというデメリットもあるので材料選びには注意が必要です。いずれの工法も5年間の保証期間となります。バルコニー全面をウレタン塗膜防水した場合は、次回の防水の際、塗り重ねが可能です。塩ビシートは旧材を撤去して張替えとなります。張替えない場合は排水溝・幅木のウレタン塗膜防水と塩ビシート端部のシールの打替えをすることが望ましいです。

ルーフバルコニーは階下に居室があるため、屋上防水同様10年間の保証がある工法にしなければなりません。一般的にルーフバルコニーはアスファルト防水の上に押えコンクリート(シンダーコンクリート)を打設して仕上げられていることが多く、20年間程度は全面的な防水改修は必要ないとされています。しかしながら、床ではなくパラペットやドレン周り、立ち上がりから漏水するケースもあるので注意が必要です。

廊下や階段もバルコニー同様、新築時には防水処理をされていないケースもありますが、美観の維持、躯体コンクリートの保護のため防水工事を施工することが望ましいです。バルコニーと違うのは、足場がなくても施工が可能だということです。修繕積立金の有効利用から先送りすることも一案です。先送りした場合は、養生費が張替える場合より割高になること、大規模修繕工事できれいになった後に少し目立つこともあり注意が必要です。

階段は新築時に防水処理がされていないこと多く、防水をすることで以前なかった水たまりが発生し、クレームになることがあります。今まで降雨時にたまった水がコンクリートに浸透していたのに対し、防水をすることで水をはじくようになったことが原因です。できるだけ勾配調整を行い、水たまりが少なくなるよう施工会社も努力はしていますが、構造の問題で施工の限界はあります。その場合は雨の吹き込み対策を検討してみるのも一案です。 -

足場解体工事

下地補修・塗装・防水・シーリング工事など外壁面に関わる全ての工事が完了し、バルコニー内の居住者様アンケートや監理者・管理組合様の検査とその手直しが完了しましたら、足場解体工事がスタートします。足場組立時と同様に安全には十分な配慮が必要です。また解体時には、組立の際にコンクリート躯体に固定した壁つなぎアンカーを撤去し、そこにできた穴を周囲の仕上げ材と同様に補修していく作業が必要になります。せっかく全面的にタイルや塗装を修繕しても壁つなぎアンカー跡が汚くては、修繕価値が下がってしまいますので、特に丁寧な仕事を心がける必要があります。

-

建築関連工事

①金物・建具

金物、建具工事は現状を回復する工事ではなく、新築時からの時代の変化に対応して、グレードアップを行う改良工事の意味合いが強いです。

室名札、階数表示板などの雑金物は、共用部の美装のため交換されます。天井を排気により汚している排気ガラリは、排気の向きが分散されるものに交換します。雨どいの支持金物が鉄製の場合、錆によりコンクリート躯体が膨張し、抜け落ちる危険性がありのでステンレス製に交換します。バルコニーにある避難ハッチは鉄製の場合、錆びて使えない可能性もあるのでステンレス製のものに交換します。集合郵便受けもA4サイズが入らないタイプは、エントランス周りの状況にもよりますが、大きめのものに交換するケースもあります。高齢化対策の観点から、建築基準法の改正で階段の手すり設置が義務化されているので、階段に手すりを設置する事例が増えています。廊下やバルコニーの手すりを補修・交換する際は、溶接・切断の火花や切粉の飛散対策、一時的に古い手すりを撤去した際の安全対策をしっかりと行わなければなりません。

玄関扉の更新は、費用・施工スピードの観点から、既存の枠に新たな枠を被せたうえで、扉を交換するカバー工法が主流です。扉を交換することで気密性、遮音性、断熱性、防犯性、美装性が向上しますが、扉の開口寸法が既存より少し縮小することは事前に管理組合の承諾を得る必要があります。②共用内部

エントランスや集会室など内部の共用部分の改修工事も、マンションの資産価値向上のためには必要な工事です。

特にエントランスはマンションの顔であり、イメージを左右する重要な部分です。入口のドアを自動ドアにし、風除室を新たに設ける事例や防犯性を高めるため、監視カメラの設置やオートロックシステムを導入する事例もあります。予算をさほどかけなくても、照明を変えるだけでかなり印象は変わります。

屋内階段や廊下は外部階段や開放廊下に対し、利用頻度・環境の影響から、劣化の進みは一般的に遅いといえます。集会室や管理員室などは日常のメンテナンスや利用頻度で劣化の程度は大きく異なります。

集会室のない小規模なマンションの場合、設備の改修等で不要となった機械室等を集会室や倉庫に転用する事例もあります。キッズルーム、談話室、ゲストルーム、イベントルームなどを有する大型マンションも、居住者の年齢構成や入れ替わり、時代状況の変化などで利用率が低下した場合は、資産価値向上のため用途変更の工事を行うことが望ましいです。③外構

外構工事は、工作物や舗装、駐車場の改修など多岐に亘ります。

マンションの外構には駐輪場、フェンス、外灯、ベンチなどさまざまな工作物が設置されています。スチール製のものは定期的に塗り替えをしないと、腐食が進行し交換が必要となります。スチール柵としてネットフェンスが多用されてきましたが、近年では美装性、強度、防食性に優れたグリッドフェンスが採用されるマンションが増えています。屋根付き駐輪場の新設は建築面積に含まれるので、事前確認が必要な工事です。駐輪ラックは整理の観点からは有効ですが、子供の自転車、電動自転車には不向きです。エントランスや階段室入口廻りにスロープと手すりを設置するバリアフリー工事も近年施工が増えています。

外構の路面舗装は、経年に伴い沈下、凹凸、ひび割れなどの劣化損傷が生じます。見た目の問題だけではなく、水たまり、つまずき、通行障害など、生活上の不具合や事故の恐れが生じます。事故を未然に防ぐため、段差を解消する必要があります。アスファルト舗装は、既存の上に重ねるオーバーレイ工法か打替え工法にて改修します。コンクリート舗装や平板舗装、景観向上のため、インターロッキングブロック舗装に変更される事例もあります。

マンションに付随する駐車場には、平面駐車場、機械式駐車場、自走式駐車場などが挙げられます。機械式駐車場は日常の保守点検や部品の交換などは契約しているメンテナンス会社が行いますが、鉄部塗装や装置の入れ替えは管理組合にて行わなければなりません。機械式駐車場のパレットが腐食すると危険なので、定期的に補修を行い、劣化が著しい箇所は溶接補修(スポット溶接)を行わなければなりません。

機械式駐車場は維持にかなりの金額がかかりますので、利用率が低いマンションは平面駐車場や自走式駐車場に変更する事例も少しずつ増えています。 -

完了検査

工事がスタートした後は、工事を円滑に進めるため、総合定例会議(管理組合・施工会社・監理者の三者会議)が月に1~2回程度開催されます。工期が短く、管理組合が集まれる回数が限られているなかで、総合定例会議の果たす役割は大きいといえます。会議では工事の進捗状況、足場をかけて分かった建物の状態の報告、色彩計画の承認、居住者からの問い合わせへの対応などを協議します。施工者と監理者は現場定例会議で事前に検討項目を整理し、工程表や写真、実物見本やカタログなど打合せに必要な資料を用意します。

外壁塗膜の洗浄や剥離、タイルや石材の清掃など試験施工を実施し、監理者の承認を得てから工事を進めることが大切です。特にタイルや石材は薬剤との相性が悪いと焼けやムラ、表層の荒れが発生する恐れがあり、注意が必要です。また、特殊な材料や構造のマンションの場合も試験施工は重要になります。

大規模修繕工事では、施工者検査、監理者検査、管理組合検査の順で実施します。管理組合の検査は、足場解体時(マンションの形状によっては数回にわたるケースもあります)や竣工前に検査を実施します。指摘事項は検査表にまとめ、引き渡しまでに是正工事を完了させます。その他、各住戸にはアンケートを配布し、バルコニー内を中心に居住者の確認を受け、指摘箇所を是正後、確認印をいただく流れとなります。 -

工事完了

工事完了検査後およそ1か月内に、竣工図書を用意し、引き渡しとなります。使用材料リスト、下地補修図、工事写真、保証書、材料出荷証明書、打合せ議事録などが綴じられた竣工図書は、後日不具合が生じた場合や、次回の大規模修繕工事の参考資料となり、マンションの修繕履歴として大切な書類です。施工会社が提出する「竣工図書」とは別に、工事監理者からは工事中の監理記録、各種検査記録などをまとめた「工事監理完了報告書」が管理組合に提出されます。

実数精算項目や設計変更などの工事費の増減は、総合定例会議などで都度報告、承認されていますが、最終金額を再度確認し、請求書を発行する流れとなります。

引き渡しは工事完了届を施工者から管理組合に提出し、管理組合から工事完了確認書を受け取り、最終工事金額の入金にて成立します。工事の出来栄えや、お住まいの方への対応が期待を上回った場合、監理者や施工者に管理組合から「感謝状」をいただけるケースもあります。

契約書や竣工図書に記載されている保証期間に応じて、定期点検を数回実施します。修繕委員会は大規模修繕工事終了時に解散することが多いため、定期点検時の理事会と工事を実施した共用部の点検を行います。また、初年度は立ち入り困難なバルコニーについては、アンケートを配布し、部屋内に立ち入らせていただき是正工事を実施します。点検結果は施工者が報告書にまとめ管理組合に提出し、保証対象項目については無償で是正工事を行います。

Service

大規模修繕工事の

流れと内容